2. La démocratisation de l'enseignement au XXème siècle

2. La démocratisation de l'enseignement au XXème siècle

A) Le collège unique

Pour effacer cette forte frontière entre ces deux ordres d'enseignement (primaire et secondaire), l'idée d'un collège unique a commencé à être mise en œuvre dans les années 1960.

En 1959, pour faire face aux besoins économiques du pays, la loi Berthoin porte de 14 à 16 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité et institue la fin progressive des classes de fin d'études. En 1963 sont créés les collèges d'enseignement secondaire (CES) destinés à remplacer les premiers cycles des lycées : le lycée fait désormais suite au collège. Un cycle d’observation de deux ans (6e et 5e) est mis en place. En fin de cycle, les élèves sont orientés vers l’enseignement qui leur convient le mieux selon leur mérite et non selon leur origine sociale. Cependant, il subsiste au sein du CES des filières très hiérarchisées.

Ces différentes lois et réformes aboutissent en 1975 avec la loi Haby à la création d'une école « moyenne », le collège unique, pour l'ensemble des jeunes de 11 à 15 ans. Le but est le regroupement de tous les élèves de la 6e à la 3e dans un même type d'établissement et de leur offrir un enseignement identique afin de « démocratiser » l'accès à l'éducation. L’hétérogénéité des classes est établie, des actions de soutien et des activités d’approfondissement sont organisées. Le brevet des collèges, obtenu à la suite d’un examen ou au vu des résultats scolaires de l’élève, remplace le brevet d’études du premier cycle du second degré (BEPC).

Vous pouvez consulter un reportage sur la réforme du collège unique à cette adresse : (Antenne 2, 1975)

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01073/la-reforme-haby.html

En décembre 1982, Louis Legrand, ancien directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique, rédige un rapport intitulé "Pour un collège démocratique". Pour lutter contre l’échec scolaire, il propose la mise en place d’une pédagogie différenciée : tutorat pour les élèves en difficulté, autonomie des établissements pour mieux prendre en compte les situations locales, travail en équipe pédagogique.

En 1994, François Bayrou, ministre de l’Éducation nationale, propose un "nouveau contrat pour l’école". Celui-ci affirme que le collège doit rester unique mais pas uniforme. Le collège est réorganisé en trois cycles : le cycle d’observation en 6e, le cycle central 5e/4e et le cycle d’orientation en 3e. Des parcours diversifiés sont mis en place pour les élèves en difficulté. La réforme prévoit également des études dirigées en 6e et 5e, des emplois du temps modulés sur la semaine et des enseignements en effectifs allégés.

Les difficultés des collèges sont réelles. Les comparaisons internationales montrent que tous les pays font face à une hétérogénéité des acquis de leurs élèves. Beaucoup ont opté pour une école unique avec des résultats inégaux.

B) Les succès et les limites de l’école pour tous

Le collège unique est vite confronté à des difficultés persistantes : hétérogénéité des élèves (niveau scolaire et origine sociale), difficultés de gestion et d’adaptation à ces nouveaux élèves, inégalité croissante entre les établissements, progression des incivilités dans les établissements…

De fortes disparités demeurent entre les collégiens dans leurs résultats scolaires, leurs relations au travail scolaire ou leurs comportements. Pour ses détracteurs, le collège unique ne contribue pas à démocratiser l’enseignement mais, en supprimant les filières, il appauvrit les programmes et répond principalement à un souci de réduction des dépenses d’enseignement.

Le bilan est en effet mitigé : en ce qui concerne la mixité, la loi Haby a définitivement établi la règle de l’égalité d’accès des filles et des garçons aux mêmes établissements. En effet, les filles « rattrapent » les garçons et les dépassent même en termes de réussite au baccalauréat

Cependant, il existe toujours une différenciation sexuée qui laisse les filles à l’écart des filières scientifiques considérées comme plus prestigieuses. La spécialisation « sexuée » est également présente dans les filières technologiques et professionnelles. Le collège unique n’a donc pas réussi à effacer les représentations sociales de la différence des sexes et des métiers qui leurs sont liés.

L’ambition de l’école de la République est d’instaurer l’égalité sociale par la même langue et par la même culture. Le français devient la langue obligatoire de l’école élémentaire, du collège et du lycée. Ceci permet à tous de bénéficier des mêmes études supérieures mais cela se fait au prix d’une uniformisation, et au détriment des nombreuses langues régionales (breton, basque, occitan, corse…).

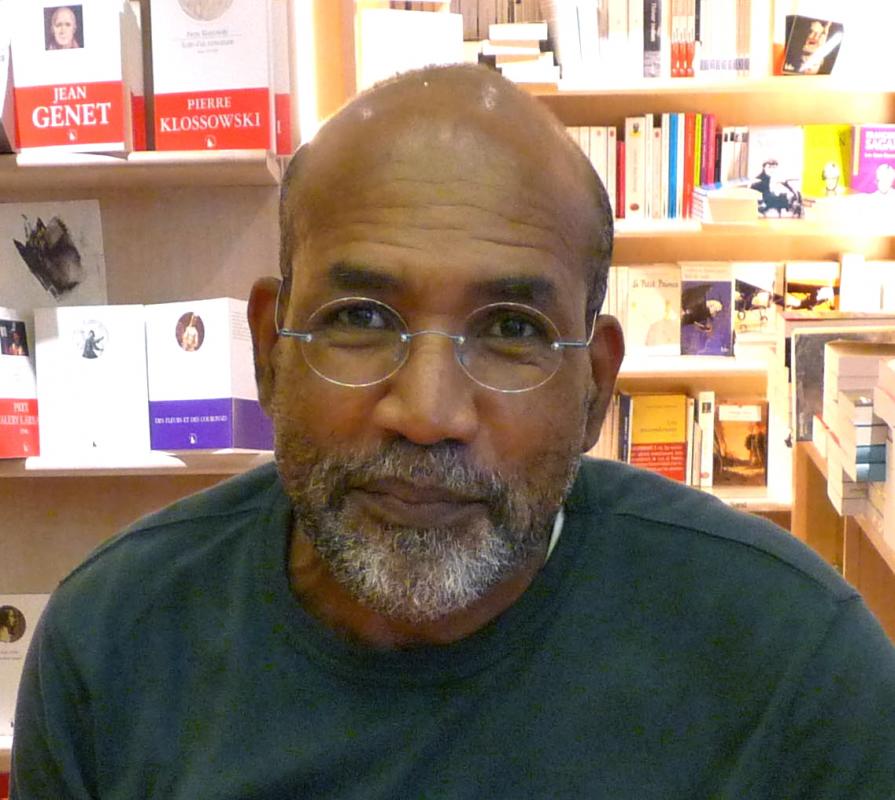

Né en 1953 à Fort-de-France en Martinique, Patrick Chamoiseau a pu bénéficier de ce système puisqu’il a fait ses études supérieures en métropole. Devenu écrivain, il remet en question la domination occidentale et propose une réflexion sur la culture créole antillaise qui se traduit dans son écriture. Dans son autobiographie Une enfance créole II, Chemin-d’école (1994), il revient sur le choc culturel que représente l’imposition de la langue aux « négrillons » par son maître d’école pourtant « très noir de peau ». Tout le texte est marqué par l’opposition, par l’incompréhension entre le maître et les « petits-revenus-de France » d’un côté et les enfants martiniquais de l’autre : « les r disparaissaient, le torchon n’était plus qu’un tôchon, la force se muait en fôce… Alors le maître sévissait. »

Né en 1953 à Fort-de-France en Martinique, Patrick Chamoiseau a pu bénéficier de ce système puisqu’il a fait ses études supérieures en métropole. Devenu écrivain, il remet en question la domination occidentale et propose une réflexion sur la culture créole antillaise qui se traduit dans son écriture. Dans son autobiographie Une enfance créole II, Chemin-d’école (1994), il revient sur le choc culturel que représente l’imposition de la langue aux « négrillons » par son maître d’école pourtant « très noir de peau ». Tout le texte est marqué par l’opposition, par l’incompréhension entre le maître et les « petits-revenus-de France » d’un côté et les enfants martiniquais de l’autre : « les r disparaissaient, le torchon n’était plus qu’un tôchon, la force se muait en fôce… Alors le maître sévissait. »

Patrick Chamoiseau

« Le Maître sollicitait parfois des phrases mais, chacun (embarrassé par les soucis de sa tête où la petite-langue-manman demeurait interdite de sortie) se taisait. Le négrillon était arrivé la tête pleine de mystères, de choses vues, d’insectes aux mœurs fabuleuses, il savait comment comprendre les fleurs qui s’ouvrent la nuit, vivre le jeu du vent sur la seule poussière d’un rebord de fenêtre, il percevait l’âme des étants immobiles qui habitaient des temples éteints, des soupirs secrets qui filtraient des interstices du monde. A partir d’une des images que le Maître leur montrait parfois, dans le but de susciter des commentaires, il aurait pu envoyer mille paroles monter. Mais le Maître l’avait rendu muet d’autant plus muet que maintenant il soupirait à chaque heure : O cette engeance crréole n’a rrien à dirre !... »

L’auteur montre « le saccage de son univers natal », qui l’empêche d’exprimer la vision du monde transmise par sa culture familiale. Il oppose l’usage interdit du créole au vocabulaire méprisant du maître. Mais par l’usage de très longues phrases, proches de la poésie, il montre aussi qu’il s’est approprié « le plaisir de lire des grands textes » lus par le maître. Il a d’ailleurs obtenu le prix Goncourt en 1999.