2.L'impact du milieu social : le témoignage autobiographique d'écrivains

Quelle que soit l’interprétation proposée par les sociologues, leur point commun est de travailler au niveau des groupes sociaux, à partir de statistiques ou de séries d’entretiens. Une autre possibilité pour comprendre le lien entre réussite scolaire et origine sociale est de s’intéresser à certains itinéraires individuels. De nombreux textes autobiographiques écrits par des romanciers ou parfois par des sociologues comme Didier Eribon dans son ouvrage Retour à Reims évoquent cette question. Ces textes seront utilisés à leur tour comme des sources par des sociologues comme Bernard Lahire qui s’intéressent à « la pluralité de l’homme » et aux individus.

A) Ascension sociale et écriture

Annie Ernaux naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne (Seine-Maritime), mais passe son enfance à Yvetot, en Normandie. Issue d’un milieu social modeste, elle fait des études en lettres, devient professeur de lettres modernes. Son premier roman, Les Armoires vides (1974), annonce déjà le caractère autobiographique de son œuvre. Mêlant l’expérience personnelle à la grande Histoire, ses ouvrages abordent l’ascension sociale de ses parents (La Place, La Honte), son mariage (La Femme gelée), sa sexualité et ses relations amoureuses (Passion simple, Se perdre), son environnement (Journal du dehors, La Vie extérieure), son avortement (L’Événement), la maladie d’Alzheimer de sa mère (Je ne suis pas sortie de ma nuit), la mort de sa mère (Une femme) ou encore son cancer du sein (L’Usage de la photo, en collaboration avec Marc Marie), construisant ainsi une œuvre littéraire «auto-socio-biographique».

Annie Ernaux naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne (Seine-Maritime), mais passe son enfance à Yvetot, en Normandie. Issue d’un milieu social modeste, elle fait des études en lettres, devient professeur de lettres modernes. Son premier roman, Les Armoires vides (1974), annonce déjà le caractère autobiographique de son œuvre. Mêlant l’expérience personnelle à la grande Histoire, ses ouvrages abordent l’ascension sociale de ses parents (La Place, La Honte), son mariage (La Femme gelée), sa sexualité et ses relations amoureuses (Passion simple, Se perdre), son environnement (Journal du dehors, La Vie extérieure), son avortement (L’Événement), la maladie d’Alzheimer de sa mère (Je ne suis pas sortie de ma nuit), la mort de sa mère (Une femme) ou encore son cancer du sein (L’Usage de la photo, en collaboration avec Marc Marie), construisant ainsi une œuvre littéraire «auto-socio-biographique».

Dans son premier livre Les Armoires vides, elle évoque son enfance dans le café-restaurant tenu par ses parents. L’école apparaît au départ comme un univers étranger, dans lequel il faut faire semblant : « Le vrai langage, c’est chez moi que je l’entendais, le pinard, la bidoche, se faire baiser, la vieille carne… Toutes les choses étaient là aussitôt, les cris, les grimaces, les bouteilles renversées. La maîtresse parlait, parlait, et les choses n’existaient pas […]. L’école, c’est un « faire comme si » continuel, […]. ».

Annie Ernaux

Puis elle montre comment, petit à petit, « les succès scolaires se confirmant, l’univers scolaire prend le dessus et devient le ‘point de repère’ » (Bernard Lahire). Il est donc possible d’échapper à la reproduction sociale analysée par Pierre Bourdieu, grâce à l’école. Devenue professeur et écrivain, Annie Ernaux invente une écriture qui lui permet de restituer la langue de son milieu d’origine et le malaise qu’elle ressent alors qu’elle est à présent immergée dans la littérature. Elle utilise des citations de la langue populaire, des phrases courtes, presque hachées, souvent des phrases nominales, et n’utilise aucun vocabulaire recherché :

Je ne suis pas là, je suis dans mes devoirs, comme ils disent, dans mes livres, 't'as pas mal à la tête, à la fin ?' Je parle de moins en moins, ça m'agace (...) foncer tête baissée dans les études, la littérature, surtout la littérature, pour flotter au-dessus de tout le monde, les emmerder. La vraie supériorité. Pour jouir aussi".

L’école est pour elle une libération car elle a permis son ascension sociale, mais elle souffre aussi de la séparation qu’elle crée avec son milieu d’origine. Dans Retour à Yvetot en 1993, elle s’interroge d’ailleurs elle-même sur les effets que cela a sur son écriture :

Savoir ce qu’on veut écrire, soit, je ne suis pas la première dans ce cas, mais la grande question: comment écrire, de quelle façon écrire? Est-ce que, moi, la petite fille de l’épicerie de la rue du Clos-des-Parts, immergée enfant et adolescente dans une langue parlée populaire, je vais écrire, prendre mes modèles, dans la langue littéraire acquise, apprise, la langue que j’enseigne puisque je suis devenue professeur de lettres? Est-ce que, sans me poser de questions, je vais écrire dans la langue littéraire où je suis entrée par effraction, « la langue de l’ennemi » comme disait Jean Genêt, entendez l’ennemi de ma classe sociale? Comment puis-je écrire moi, en quelque sorte immigrée de l’intérieur? Depuis le début, j’ai été prise dans une tension, un déchirement même, entre la langue littéraire, celle que j’ai étudiée, aimée, et la langue d’origine, la langue de la maison, de mes parents, la langue des dominés, celle dont j’ai eu honte ensuite, mais qui restera toujours en moi-même.

B) Le poids du milieu social à l’école

Parmi les nombreux écrivains qui utilisent les souvenirs de leur scolarité comme matériau autobiographique, certains mettent en avant une relation plus complexe entre leur milieu social et leur réussite scolaire.

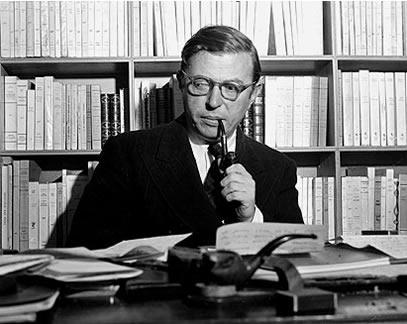

Jean-Paul Sartre en 1960

Né le 21 juin 1905 à Paris, Jean-Paul Sartre est un écrivain et philosophe français. Fils unique et orphelin de père à quinze mois, il est élevé dans un milieu bourgeois et cultivé. Il entre à l'École normale en 1924, dont il sort agrégé de philosophie en 1929, année pendant laquelle il rencontre Simone de Beauvoir, qui devient plus tard sa compagne. En 1938, il publie "La Nausée", roman couronné d'un succès écourté par le début de la Seconde Guerre Mondiale. Fait prisonnier quelque temps après sa mobilisation, il s'essaie en 1943 au théâtre en publiant "Les Mouches", puis publie son essai "L'Être et le néant". En 1945, il se retire de l'enseignement, crée la revue "Les Temps modernes". Intellectuel et passionné de politique, J-P Sartre se rapproche pour un temps du Parti communiste français et prend position pour les indépendantistes pendant la guerre d'Algérie. Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 1964, mais il le refuse. Jean-Paul Sartre meurt à Paris le 15 avril 1980, à l'âge de 74 ans.

Dans son autobiographie Les Mots, publiée en 1964, Sartre revient sur son enfance petite-bourgeoise qui l'avait « programmé » pour être un homme des mots. Devenu écrivain célèbre, il fait un choix parmi les évènements de son passé et propose une lecture de son milieu social. Il veut démontrer que sa réussite scolaire et intellectuelle ne doit rien à l’école mais surtout à l’influence de sa famille et notamment de son grand-père Charles Schweitzer, qui lui a transmis dès son plus jeune âge l’amour de la littérature. « J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout ». Par l’usage des métaphores et des images, il montre que cette bibliothèque a été tout son univers : « Je n’ai jamais gratté la terre ni quêté des nids. Je n’ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne ».

Sa première rencontre avec l’école est une catastrophe qu’il retrace avec ironie :

« Mon grand-père avait décidé de m’inscrire au lycée Montaigne. Un matin, il m’emmena chez le proviseur et lui vanta mes mérites : je n’avais que le défaut d’être trop avancé pour mon âge. Le proviseur donna les mains à tout : on me fit entrer en huitième et je pus croire que j’allais fréquenter les enfants de mon âge. Mais non : après la première dictée, mon grand-père fut convoqué en hâte par l’administration ; il revint enragé, tira de sa serviette un méchant papier couvert de gribouillis, de taches et le jeta sur la table : c’était la copie que j’avais remise. On avait attiré son attention sur l’orthographe : « le lapen çovache ème le ten », et tenté de lui faire comprendre que ma place était en dixième préparatoire. Devant « lapen çovache », ma mère prit le fou rire ; mon grand-père l’arrêta d’un regard terrible. Il commença par m’accuser de mauvaise volonté et par me gronder pour la première fois de ma vie, puis il déclara qu’on m’avait méconnu ; dès le lendemain, il me retirait du lycée et se brouillait avec le proviseur. »

Finalement, l’enfant sera éduqué par des professeurs particuliers avant son entrée au lycée. Son goût de l’écriture qui fera sa réussite lui vient donc de sa famille, ainsi que de ses lectures : « Neuves et tout écrites, des phrases se reformaient dans ma tête avec l'implacable sûreté qu'on prête à l'inspiration. Je les transcrivais, elles prenaient sous mes yeux la densité des choses. Si l'auteur inspiré, comme on croit communément, est autre que soi au plus profond de soi-même, j'ai connu l'inspiration entre sept et huit ans ».

Jean-Paul Sartre, issu d’un milieu social très favorisé n’a pas besoin de l’école pour réussir. Un exemple bien différent est celui d’Azouz Begag, qui retrace dans son autobiographie comme il a réussi malgré les obstacles que lui a opposé le milieu scolaire.

Azouz Begag est né en 1957 à Lyon de parents originaires d'Algérie, ex ouvriers agricoles vivant en France depuis 1949. Il passe son enfance à Villeurbanne, dans des conditions assez difficiles ; il connaît le racisme et la précarité. Ses parents ne parlent que très peu le français, et ne se rendent donc pas compte de cette discrimination. Cependant il rêve de devenir professeur et entre au collège Malgré tout, il réussit brillamment ses études et obtient un doctorat en économie à l'université Lyon 2. Depuis, il est chargé de recherche du CNRS à l'université Paris-IV. Il a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances sous le gouvernement Dominique de Villepin de 2005 à 2007. Parallèlement, Azouz Begag est romancier, auteur de plus d'une vingtaine de livres, dont plusieurs romans s'inspirant de son enfance comme Le Gone du Chaâba (1998) ou Le Marteau pique-cœur (2004).

Azouz Begag est né en 1957 à Lyon de parents originaires d'Algérie, ex ouvriers agricoles vivant en France depuis 1949. Il passe son enfance à Villeurbanne, dans des conditions assez difficiles ; il connaît le racisme et la précarité. Ses parents ne parlent que très peu le français, et ne se rendent donc pas compte de cette discrimination. Cependant il rêve de devenir professeur et entre au collège Malgré tout, il réussit brillamment ses études et obtient un doctorat en économie à l'université Lyon 2. Depuis, il est chargé de recherche du CNRS à l'université Paris-IV. Il a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances sous le gouvernement Dominique de Villepin de 2005 à 2007. Parallèlement, Azouz Begag est romancier, auteur de plus d'une vingtaine de livres, dont plusieurs romans s'inspirant de son enfance comme Le Gone du Chaâba (1998) ou Le Marteau pique-cœur (2004).

Azouz Begag

Dans Le Gone du Chaâba, l’auteur évoque une scène vécue quand il était au collège ; alors qu’il avait rendu une dissertation, son professeur de français, Mme Vallard, l’a accusé de plagiat devant tous ses camarades « Cette humiliation, je ne peux pas l’oublier. […] Elle m’avait fixé dans les yeux avec un rictus au coin des lèvres pour me cracher : Vous n’êtes qu’un fumiste. Vous avez très mal copié Maupassant. » En réalité, il s’est inspiré d’une histoire vraie qu’on lui avait racontée et qui était semblable à la nouvelle La Ficelle, écrite par Maupassant. Mais son professeur refuse de le croire, car ses préjugés racistes l’empêchent de considérer de la même manière un élève d’origine maghrébine et de milieu social modeste et les autres élèves, plus favorisés. Plus tard dans le livre, il explique que Mme Vallard ne l’a plus évalué pour ce qu’il écrivait, mais pour l’image qu’elle avait de lui. Cependant, cela ne l’a pas empêché de réussir ses études par la suite et de devenir un écrivain reconnu.