1. L'impact des lois Ferry sur la massification scolaire

A) La situation de l'éducation avant et après les lois Ferry

Jules Ferry

Avant la révolution, l'enseignement élémentaire est une initiative privée. Les familles les plus fortunées engageaient un percepteur qui instruisait et éduquait leurs enfants. En 1698, Louis XVI ordonne à chaque communauté villageoise d'ouvrir une école dont le maître sera un prêtre catholique ou une personne choisit par le prêtre.

En 1833, la Loi Guizot crée des bases d'encadrements et de développement d'un enseignement primaire ou l'instruction publique est assurée par les communes avec l'aide de l’État et de l’Église. Mais les communes et les paroisses souffrent du manque de moyens.

De 1837 à 1881 (juste avant les lois Ferry) le pourcentage d'élèves jouissant de la gratuité était passé de 31,5% à 66%.

Sous la IIIème République, Jules Ferry ministre de l’Instruction publique instaure l'instruction obligatoire (de 7 à 13 ans) et gratuite. Les lois Ferry votées en 1881-1882 sont une conséquence de la guerre de 1870 contre la Prusse. En effet les soldats allemands étaient jugés plus instruits que les Français, ce qui aurait eu des conséquences sur la défaite. Les lois ont pour but l'introduction progressive des idées républicaines dans les régions de France les plus isolées. Il s’agit aussi d’instaurer l’égalité sociale entre tous les enfants français grâce à la gratuité de l’enseignement.

Cependant, ces lois ne concernent que les enfants des classes populaires et moyennes car les enfants issus de la bourgeoisie vont au lycée payant à partir de la classe de « dixième » c’est-à-dire à partir du CP. Les lois Ferry sont l'aboutissement d'un long processus ; en effet 80% des enfants étaient déjà scolarisés avant 1881. Mais elles permettent à certaines régions comme la Bretagne de combler leur retard, et aux femmes de devenir alphabétisées à l’égal des hommes.

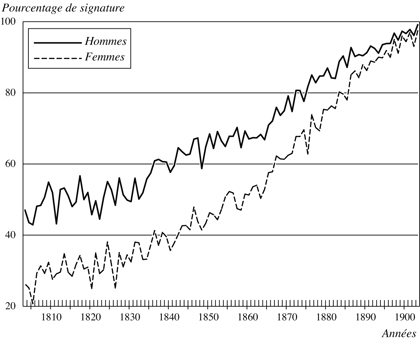

On peut mesurer l’alphabétisation par le nombre de personnes sachant signer de leur nom sur les registres de mariage :

Evolution de l'alphabétisation :

1789 : 47 % des hommes et 27 % des femmes savaient signer le registre des mariages sous l'ancien régime

1875 : 70 % des hommes et 66 % des femmes savaient signer le registre des mariages sous l'ancien régime

1911 : 96 % des 20-24 ans étaient alphabétisés.

B) L’engagement de Victor Hugo

Né en 1802, Victor Hugo fait partie des élites qui ont suivi un enseignement au lycée : il excelle dans plusieurs domaines tels que l’arithmétique ou le latin, puis il se lance dans une carrière d’écrivain, de journaliste et d’homme politique. Élu député en 1848, il prononce un discours resté célèbre pour sa défense énergique d’une instruction égale pour tous.

Né en 1802, Victor Hugo fait partie des élites qui ont suivi un enseignement au lycée : il excelle dans plusieurs domaines tels que l’arithmétique ou le latin, puis il se lance dans une carrière d’écrivain, de journaliste et d’homme politique. Élu député en 1848, il prononce un discours resté célèbre pour sa défense énergique d’une instruction égale pour tous.

« Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-vingts bourreaux, vous payerez six cents maîtres d’école.

Songez au gros du peuple. Des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l’Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire ! Quoi ! la Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l’Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire ? C’est une honte. »

Victor Hugo en 1860

Victor Hugo met aussi son talent de poète au service de son engagement pour la justice sociale qu’il promeut. En 1856, il publie le recueil Les Contemplations dans lequel le poème Melancholia interpelle le lecteur par le lyrisme de ses alexandrins. Dès le premier vers du poème, on observe trois phrases interrogatives, ce qui a pour effet d’attirer l’attention sur la condition de ces enfants non scolarisés :

« Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?

Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? »

Puis il décrit le monde de l’usine de façon négative grâce à l’utilisation de métaphores, d’allitérations et de personnifications qui font des machines des monstres inquiétants :

« Sous les dents d’une machine sombre,

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre »

Victor Hugo prévoit les conséquences sur toute une génération d’enfants qui sera détruite aussi bien physiquement qu’intellectuellement en multipliant les exclamations :

« O servitude infâme imposée à l'enfant !

Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant

Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée,

La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée,

Et qui ferait - c'est là son fruit le plus certain ! -

D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! »

Le poème s’achève par une dernière argumentation par laquelle Hugo présente son idéal d’une société où les adultes choisissent librement leur travail (tandis que les enfants vont à l’école) :

Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,

Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux !

Dans le poème Écrit après la visite d’un bagne, publié en 1853 dans le recueil Les quatre vents de l’esprit, Victor Hugo défend l’idée selon laquelle c’est l’éducation qui construit l’Homme et quelque soit son milieu social d’origine. Le premier vers est une véritable sentence au présent de vérité générale qui lui donne une valeur de vérité universelle : « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ».

Le poème est parcouru par les métaphores opposant l’ombre de l’ignorance à la lumière du savoir.

C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.

L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.

[…]

La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat.

Faute d'enseignement, on jette dans l'état

Des hommes animaux, têtes inachevées,

Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,

Aveugles effrayants, au regard sépulcral,

Qui marchent à tâtons dans le monde moral.

Allumons les esprits, c'est notre loi première,

Et du suif le plus vil faisons une lumière.

Victor Hugo propose une analyse sociologique des causes de la criminalité ; selon lui, elle est essentiellement liée à l’absence d’éducation :

Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne

Ne sont jamais allés à l'école une fois […]

Dans la dernière strophe, l’utilisation de l’anaphore (« Je dis » répété six fois) permet de donner plus de force à son analyse personnelle et de démontrer que les criminels ne sont pas prédestinés dès leur naissance. L’optimisme de Victor Hugo lui fait réaffirmer sa foi dans les effets positifs de l’éducation, par une nouvelle sentence :

Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre,

Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or.

Cependant, si la scolarisation de masse est acquise avec l’avènement des lois Ferry, l’école reste fondée sur la division de la société en classes et ne permet l’ascension sociale qu’à une part relativement réduite des élèves d’origine sociale modeste qui n’ont pas accès aux études supérieures. Ces inégalités ont conduit à la création du collège unique qui se veut plus démocratique.