1. Comment l'origine sociale affecte la réussite scolaire ?

A) De l'analyse de Bourdieu…

Pierre Bourdieu est un sociologue français (1930-2002). Il a consacré l’essentiel de son œuvre à l’étude des rapports de pouvoir entre les classes sociales. Il y dénonce la tendance de la société à la « reproduction » des classes, c'est-à-dire le processus par lequel les positions sociales se perpétuent de génération en en génération. Ce phénomène se traduit statistiquement aujourd'hui par le fait que par exemple un fils d'ouvrier a plus de chance de devenir ouvrier que de quitter sa classe sociale et de même qu'un fils de cadre aura plutôt tendance à devenir cadre à son tour que de changer de classe sociale. Bourdieu s'inspire de la théorie marxiste. En effet, il explique la reproduction sociale par le fait que les différentes classes ne disposent pas des mêmes ressources, ce qui crée une distinction entre les classes dominantes et dominées. Les dominants possèdent le capital économique. C'est a dire l'ensemble des ressources économiques dont dispose un individu. Il comprend les revenus et le patrimoine.

En plus de cela, les dominants ont beaucoup plus de ressources sociales, que Bourdieu nomme « capital social » (les « relations ») et beaucoup de ressources culturelles (appelées « capital culturel ») (niveau d’études, parents diplômés, pratiques familiales « cultivées » : fréquentation des bibliothèques, musées, théâtre, voyages, etc.). Ces différents types de capitaux sont transmis au cours du processus de socialisation par la famille, qui correspond à l'intériorisation des normes et des valeurs. Les dominés, eux, étant faiblement dotés de ces différentes ressources, sont peu aidés.

Bourdieu a montré que la « culture dominante » (celle de la bourgeoisie) impose ses façons de faire et de voir aux autres. Il explique aussi que les individus des autres classes sociales acceptent la culture dominante sans s'en rendre compte. Donc chacun se positionne dans la hiérarchie sociale en fonction de sa distance à la culture dominante. La culture dominante finit donc par être acceptée par tous.

Pierre Bourdieu a également montré que l'école est au centre de ce mécanisme. En effet, l’école n'est pas neutre. Au contraire, elle est l’instrument majeur de la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'elle reproduit d'une génération à l'autre les groupes dominants et les groupes dominés. Elle enseigne les valeurs, les connaissances et les règles de la culture bourgeoise dès le début de la maternelle. Elle valorise les enfants qui ont déjà appris cette culture à la maison. Et elle exclut ceux qui en sont trop éloignés. De plus l'habitus (état d'esprit, ensemble d'habitudes et traditions) des enfants des classes dominantes est en affinité avec celui des enseignants (mêmes valeurs , mêmes goûts culturels…)

En conséquence, l’École va jouer un rôle très important dans la reproduction sociale d’une génération à l’autre, elle ne favorise pas l’égalité des chances mais renforce les inégalités. Ainsi les enfants des classes dominées ne maîtrisent pas vraiment leur parcours scolaire. D’après Bourdieu, il faudrait traiter différemment les élèves selon leur origine sociale. Pour lui il faut donc changer radicalement l’École et les méthodes d'apprentissage.

B) … à celle de Boudon

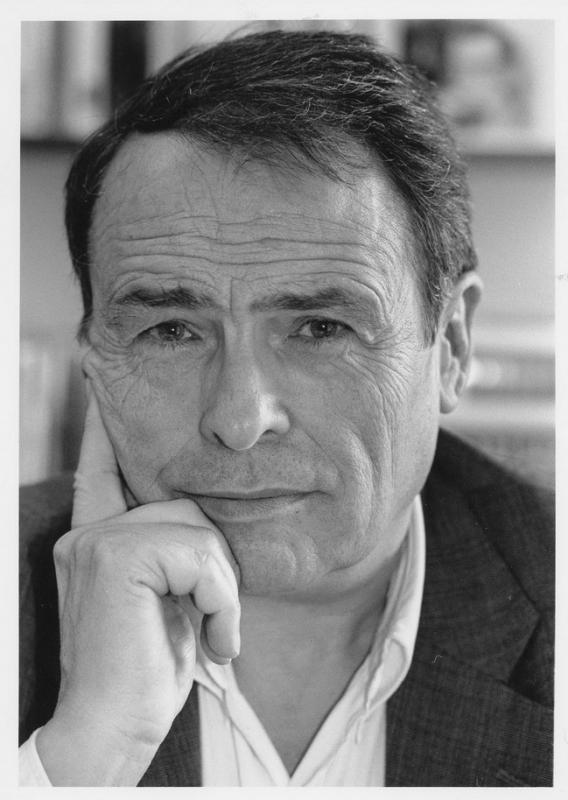

Raymond Boudon est un sociologue français né le 27 janvier 1934 à Paris et mort le 10 avril 2013. C'est un des plus importants sociologues français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a enseigné la sociologie à la Sorbonne. Il est le chef de file du courant de « l'individualisme méthodologique » dans la sociologie française. Il constate aussi une inégalité des chances selon l'origine sociale mais il ne l'explique pas de la même façon que Pierre Bourdieu. Pour lui les inégalités sont liées au choix qu'un individu rationnel fait au cours de son parcours scolaire.

Raymond Boudon est un sociologue français né le 27 janvier 1934 à Paris et mort le 10 avril 2013. C'est un des plus importants sociologues français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a enseigné la sociologie à la Sorbonne. Il est le chef de file du courant de « l'individualisme méthodologique » dans la sociologie française. Il constate aussi une inégalité des chances selon l'origine sociale mais il ne l'explique pas de la même façon que Pierre Bourdieu. Pour lui les inégalités sont liées au choix qu'un individu rationnel fait au cours de son parcours scolaire.

Pour Boudon l'école est neutre, ce qui est en opposition avec Bourdieu qui pense que l'école est au centre des inégalités. Les inégalités scolaires ne sont que le résultat de stratégies individuelles qui sont différentes selon l'origine sociale. En effet, selon Boudon, l'école est caractérisée par tout un ensemble de choix que fait un individu (choix de la langue, des options au collège, choix des filières en première, choix post-bac : fac ou grandes écoles). Or, à chaque choix effectué ils existent des stratégies individuelles qui varient selon l'origine sociale. En effet, les élèves et leur famille comparent les coûts et avantages de leurs choix à chaque décision. Ces décisions sont souvent différentes selon le milieu social. Le coût représente le temps perdu l'effort financier, la rupture avec la culture du milieu familial, et la possibilité du risque d’échec. Les avantages sont les bénéfices possibles, c'est à dire souvent un diplôme qui entraine un salaire élevé et un niveau social plus élevé. La logique est telle que tant que les avantages sont supérieurs au coût on continue ses études. Or les familles issues de milieu modeste surestiment le coût et sous-estiment les avantages du diplôme alors que c’est le contraire pour les enfants issus de milieu privilégié

En conséquence, un élève issu d'un milieu modeste choisira plus facilement de s'arrêter au bac (c'est déjà une réussite par rapport aux parents) ou des filières courtes (pour avoir une rentabilité immédiate). En effet , une famille ouvrière peut « se contenter » de souhaiter pour ses enfants des études à bac + 2 dans la mesure où le diplôme obtenu pas les enfants sera supérieur à celui obtenu par les parents, donc ce qui permettra à l’enfant de monter dans l’échelle sociale mais sans que le sacrifice fait pour la poursuite des études ne soit trop lourd pour la famille.

Alors qu'un élève issu d'un milieu aisé s'arrêtera rarement au niveau bac (coût psychologique trop important de l'arrêt des études, il y'a souvent une pression de la part de la famille). En effet, pour Boudon les parents de classe aisée adopteront une stratégie censée faire progresser leurs enfants le plus loin possible dans la hiérarchie sociale. Mais comme le niveau social des parents est déjà élevée, ils ne se satisferont pas comme dans la famille ouvrière d’un diplôme du niveau bac +2 mais plutôt bac+5 voir plus. De même, ils pousseront leurs enfants dans les cursus les plus sélectifs (c'est-à-dire dans un parcours professionnel qui résulte d’un choix effectué selon plusieurs critères), sachant bien que tous les diplômes de haut niveau ne permettent pas d’accéder aux meilleurs emplois et qu’il faut donc bien choisir la filière et le type de formation.

Ainsi selon Boudon, les inégalités scolaires et donc sociales s'expliquent par les actions, les stratégies individuelles des familles dans le système scolaire et non pas par le fonctionnement de l’école. Le sociologue pense que pour restaurer l'égalité des chances, il faut combattre les effets de ces stratégies. En limitant les choix d'orientation, on pourrait limiter les inégalités mais dans ce cas, l'école ne serait plus en adéquation avec les besoins professionnels. L'augmentation des bourses permettrait de limiter les coûts des études.

Mais pour Boudon, la meilleure solution serait de lier la carrière scolaire aux résultats des élèves, les professeurs orientant les élèves en fonction de leurs résultats, ces décisions étant prioritaires par rapport au choix des familles.